Ein paar Betrachtungen zum Thema Herbst

Das größte Lebenswesen der Welt ist ein Pilz

Pilze sind eine besonders spannende Art von Lebewesen. Sie kommen bisweilen sehr schön daher, wie der Fliegenpilz:

Die habe ich bei einer Wanderung gestern gesehen. Wunderschön, aber auch sehr giftig.

Die Pilze, die man essen kann, sehen dagegen viel unscheinbarer aus und man übersieht sie im Wald sehr leicht. Man muss schon sehr genau und manchmal auch einfach einige Zeit auf ein Waldstück schauen, um den Steinpilz zu entdecken. Der gilt zurecht als Delikatesse.

Manche Pilze sehen aus wie Korallen. Sie heißen auch so ähnlich, also Korallenpilze.

Wunderschön. Wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, ist es erstaunlich, was der Waldboden alles hergibt.

Das erstaunlichste: Das weltgrößte Lebewesen wurde in Oregon, an der Westküste der USA entdeckt. Es ist der Hallimasch. Ein Pilz, der oberirdisch mit ein paar Hütchen zu sehen ist, der sich aber unterirdisch riesig ausbreitet:

die Urheber dieses schönen Bildes mögen es mir nachsehen.

Der Hallimasch in Oregon ist (unterirdisch) ein riesiger Pilz: Er erstreckt sich über neun Quadratkilometer. Das entspricht einer Fläche von 1.200 Fußballfeldern. Was so groß ist, braucht auch seine Zeit zum Wachsen. Das Alter des Hallimaschs wird auf stolze 2.400 Jahre geschätzt. Damit zählt der Pilz sicher auch zu den ältesten Lebewesen der Welt. Im Jahr 2000 wurde er im Boden des Malheur National Forest im amerikanischen Bundesstaat Oregon entdeckt.

Solch einen großen Pilz habe ich gestern nicht im Wald entdeckt. Aber eine ziemlich große Pilzkolonie auf einem umgestürzten Baumstamm:

Und zu guter Letzt: Benni war natürlich auch mit von der Partie:

Das habe ich im Netz aufgeschnappt:

Fundstückchen

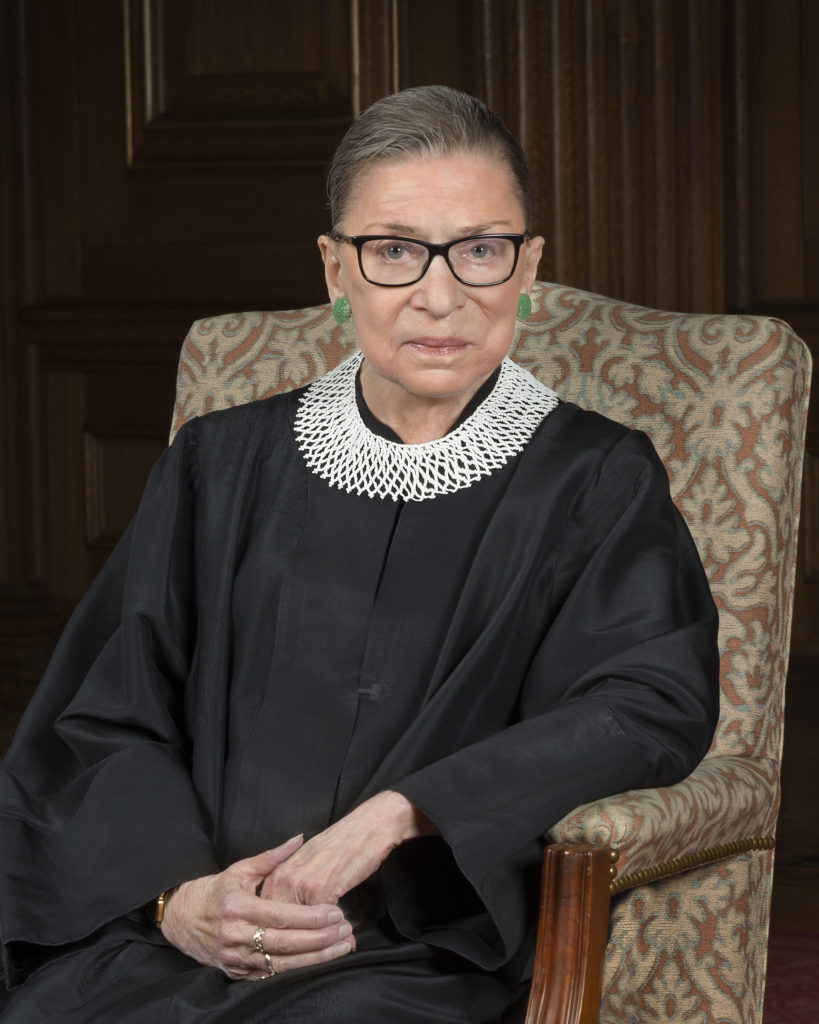

Eine amerikanische Heldin, eine Gigantin und eine unermüdliche Stimme im Kampf um Gleichberechtigung …

So wird die am letzten Freitag verstorbene Richterin am US Supreme Court, Ruth Bader Ginsberg, über die Parteigrenzen hinweg in den USA und auch in anderen Ländern der Welt beschrieben. Da lohnt es sich doch, mal einen näheren Blick auf diese Frau zu werfen.

Als Kind von jüdischen Einwanderern, die Mutter mit österreichischen Wurzeln und der Vater aus Russland, wurde sie 1933 (ein Jahr vor der Omi) in Brooklyn, New York, geboren und wuchs in eher bescheidenen Verhältnissen auf.

Frühe persönliche Erlebnisse von Diskriminierung

Es wird berichtet, dass sie bereits in ihrem Studium empfunden habe, dass sie als Frau diskriminiert werde. Als sie im Alter von 23 Jahren (1956) an der Harvard Law School Jura studierte, soll der Dekan, das ist der Professor, der dort den juristischen Fachbereich leitete, gesagt haben, dass Ruth Bader Ginsberg (und die wenigen anderen Frauen dort) eine Position besetzen, die einem Mann hätte gegeben werden können. Augenzeugen berichten, dass damals einige Professoren tatsächlich meinten, dass Frau an der juristischen Fakultät nichts zu suchen hätten. Ähnliches wird übrigens von Frauen berichtet, die damals Medizin studieren wollten. Zur Einordnung: Frauen war erst im Jahr 1920 in den USA (in Deutschland 1919) das Wahlrecht zuerkannt worden, was als erster großer Meilenstein zur Gleichstellung von Frauen gilt.

Nach Abschluss ihrer Studiums erhielt Ruth Bader Ginsberg als Klassenbeste kein einziges Jobangebot. Als sie mit 30 Jahren im Jahr 1963 zur Professorin ernannt wurde, bemerkte sie sehr schnell, dass sie ein geringeres Gehalt als ihre männlichen Kollegen erhielt.

Ein paar Stationen ihres Wirkens

Ab ca. 1956 arbeitete Ruth Bader Ginsberg an der Columbia University wissenschaftlich über internationale Rechtsverfahren; hier führte sie auch ihr Weg für einen Studienaufenthalt an der Universität Lund, Schweden; einer wunderschönen Stadt, die ich auch einmal kurz bei einer Durchreise in 2017 kennenlernen durfte. Ab 1970 war sie als Professorin an der Columbia University tätig und befasste sich dort verstärkt mit dem Thema der Diskriminierung wegen des Geschlechts. Sie führte in dieser Funktion mehrere Verfahren als Anwältin vor dem Supreme Court. Zudem war sie ab 1971 beim Start des Projekts Women’s Rights der American Civil Liberties Union (ACLU) beteiligt. Sie war von 1973 bis 1980 die führende Anwältin der ACLU und gehörte von 1974 bis 1980 dem Bundesvorstand der ACLU an. Ab 1980 (im Alter von 47 Jahren) war sie Richterin an einem US Bundesgericht.

Ihre Tätigkeit am US Supreme Court

Im Jahr 1993 (im Alter von 60 Jahren) wurde sie von Präsident Bill Clinton (der den „Democrats“ angehört) zur Richterin am US Supreme Court berufen und vom damaligen US Senat mit sehr großer Mehrheit, von 100 möglichen Stimmen nur drei Gegenstimmen, bestätigt. Das US Supreme Court ist vergleichbar mit dem deutschen Bundesverfassungsgericht. Das heißt, dieses Gericht prüft vor allem, ob Gesetze oder Entscheidungen von anderen Gerichten mit der Verfassung (das ist in den USA die US Constitution, in Deutschland das Grundgesetz) im Einklang stehen.

In ihren 27 Jahren am Supreme Court hat sie an vielen bedeutsamen Entscheidungen mitgewirkt. So war sie maßgeblich an dem Entwurf der Entscheidung „United States v. Virginia“ des Supreme Court beteiligt, wonach staatliche Schulen die Zulassung von Schülern nicht aufgrund des Geschlechts ablehnen dürfen. (Kurz zur Erläuterung: In den USA besteht die Tradition, Gerichtsentscheidungen durch Kläger, hier die United States selbst, d.h. die US Bundesregierung, und Beklagte, hier der US-Bundesstaat Virginia, zu bezeichnen. Das v. steht für „versus“, übersetzt „gegen“.)

In einem anderen Fall, der „Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co.“ heißt, klagte Frau Lilly Ledbetter gegen ihren (ehemaligen) Arbeitgeber, Goodyear Tire & Rubber Company, weil sie der Ansicht war, dass sie jahrelang geringer bezahlt worden sei als ihre männlichen Kollegen. Die Gerichte hatten die Klage offenbar wegen Verjährung zurückgewiesen. (Die Verjährung von Ansprüchen ist überwiegend durch Gesetze geregelt; sie liegt vor, wenn Ansprüche nach einer bestimmten Zeit (häufig 3 bis 10 Jahre) nicht mehr geltend gemacht werden können, damit halt irgendwann Rechtsfriede einkehrt.) So entschied dann auch das Supreme Court mit Mehrheit seiner neun Mitglieder, dass die Klage verjährt sei. Ruth Bader Ginsberg machte von dem Recht der Richter der Minderheit Gebrauch, eine sogenannte „Dissenting Opinion“ zu veröffentlichen, d.h. sie war mit dem Urteil „Verjährung“ nicht einverstanden. In ihrer Dissenting Opinion empfahl sie dem Kongress, die Situation zu korrigieren, was dieser 2009 mit der Verabschiedung des Lilly Ledbetter Fair Pay Act tat, der anschließend von Präsident Barack Obama in Kraft gesetzt wurde.

Höchste Integrität, Fairness und Transparenz, zutiefst demokratisch

Vor ihrer Berufung in das Supreme Court bei ihrer Anhörung vor dem US Senat im Jahr 1993 machte Ruth Bader Ginsberg klar, dass sie sich nicht von einer Partei als „ihre Richterin“ vereinnahmen lassen wolle, sie sei weder als konservativ noch als liberal einzuordnen. Dies obschon sie von den „Liberalen“ (diese werden in den USA durch die „Democrats“ repräsentiert, in dem Fall der US Präsident Bill Clinton) berufen worden war.

Ebenso war sie von der richterlichen Unparteilichkeit überzeugt, indem sie bei dieser Anhörung durch den Senat jegliche Festlegung auf bestimmte Positionen (etwa zur Todesstrafe und zur Homosexualität) vermied und sagte: „It would be wrong for me to say or preview in this legislative chamber how I would cast my vote on questions the Supreme Court may be called upon to decide,“ she said. „A judge sworn to decide impartially can offer no forecasts, no hints, for that would show not only disregard for the specifics of the particular case, it would display disdain for the entire judicial process.“ (Dieses Zitat findet sich in der New York Times vom 21. Juli 1993.)

Kennzeichnend für ihre Haltung war auch ihre Zusammenarbeit mit einem von Präsident Reagan (einem Republikaner) benannten und als sehr konservativ gekennzeichneten Richter, Antonin Scalia. Zwar stimmten beide in ihren Rechtsansichten zu wichtigen Punkten sehr häufig nicht überein. Trotzdem war das Verhältnis der beiden von gegenseitigem Respekt geprägt und wenn sie unterschiedlicher Meinung waren, gaben sie vor der öffentlichen Verhandlung dem jeweils anderen eine Kopie ihrer Unterlagen, damit dieser eine entsprechende Antwort vorbereiten und sich eine respektvolle, nicht zu polarisierte Debatte entfalten konnte.

Sie war auch zutiefst demokratisch. In ihrem Verfassungsverständnis sind Gerichte dazu bestimmt, Einzelfälle zu entscheiden und sind nicht dazu berufen, generelle, allgemein gültige Regeln zu erlassen. Das letztere, so Ruth Bader Ginsberg, sei Aufgabe der Parlamente, die dazu bestimmt und geeignet seien, eine öffentliche Debatte über politische Fragen zu führen. In diesem Sinn kritisierte sie die Entscheidung des Supreme Court über den Schwangerschaftsabbruch (das sogenannte Roe v. Wade-Urteil), obschon sie in der Sache persönlich zustimmte.

Ruth Bader Ginsberg als Vorbild

Ruth Bader Ginsberg ist in den USA für ganz viele Menschen, insbesondere auch junge Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, ein Vorbild. Viele sehen in ihr die Vorreiterin dafür, in unaufgeregter, aber bestimmter, beharrlicher und fairer Form für ihre Rechte einzutreten. Das bezieht sich nicht nur auf die Rechte von Frauen, sondern auch von Schwarzen, Homosexuellen, Hispanics und Moslems.

Rechte von Kindern als RBG-Thema?

In gleicher Weise könnte das für die Rechte von Kindern gelten. Heute ist „Weltkinderrechtstag“. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen kann man nachlesen unter http://kinderrechtskonvention.info.

Ruth Bader Ginsberg wäre vermutlich auch hierfür eingetreten.

Auf in die Welt …

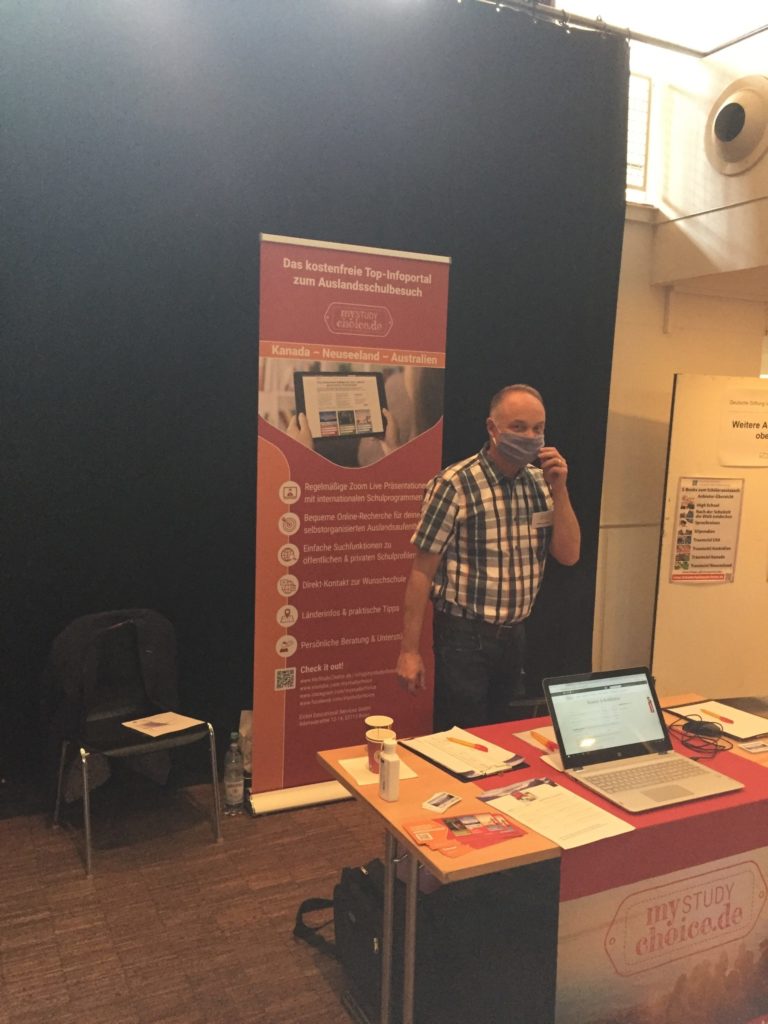

https://www.aufindiewelt.de/ Das ist eine Messe für Schüler, die in vielen Städten abgehalten wird. Gestern fand sie in Köln im Bürgerhaus Stollwerck statt.

Ich war dort. Meine Impressionen findest Du im Login-Bereich.

Das Bienenprojekt

Wir wissen ja schon lange, dass es nicht nur Honigbienen gibt, sondern viele andere Bienenarten. Die Honigbienen sind eine Züchtung. Imker wollen viel Honig ernten, also züchten sie Bienen, die das liefern, und zwar möglichst nur das. Alle anderen Bienenarten nennt man deshalb wohl Wildbienen. Es gibt also nicht „die Wildbiene“, sondern es gibt einfach sehr viele andere Bienenarten. Über 500 Arten gibt es allein in Deutschland. Ich habe mal versucht, einzelne zu erkennen. Das ist aber sehr schwierig. Es gibt eben so viele.

Naja, um die Wildbienen zu unterstützen, habe ich im Garten ein Bienenhotel aufgehängt. Das habe ich in diesem Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen, um es den Bienen zu schenken.

Es hängt jetzt neben dem anderen Insektenhotel.

Vielleicht siedeln sich im nächsten Jahr ganz viele Bienen im Garten an und bestäuben dort die Blüten. Das wäre doch schön.

Die Perseiden – oder – Hast Du in der letzten Woche die Sternschnuppen gesehen?

In der letzten Woche konnte man am Himmel ganz viele Sternschnuppen sehen, wenn man wollte – und wenn man konnte. Der Astronom, den ich in der letzten Woche im Radio gehört habe, riet, dass man am besten ca. 50 Kilometer aus Köln herausfahren solle. In Köln gibt es ja so viel Lichtsmog, so dass man am Himmel nicht so viel sieht, als wenn es ringsum sehr dunkel ist.

Das wissen wir ja schon aus verschiedenen Besuchen in der Sternwarte.

Jedes Jahr Mitte August gibt es besonders viele Sternschnuppen. Das ist ein Strom von Meteoriten der auch die Perseiden genannt wird. Ca. 100 Meteoren pro Stunde.

Obwohl ich nicht aus Köln herausgefahren bin, glaube ich, eine Sternschnuppe gesehen zu haben.

Die Perseiden heißen so, weil sie aus dem Sternbild Perseus, nahe der Grenze zur Kassiopeia, zu strömen scheinen. In Wirklichkeit kollidiert die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne alljährlich mit abgesprengten Bruchstücken des Kometen „109P/Swift-Tuttle“. Diese verglühen in der Lufthülle unseres Planeten.

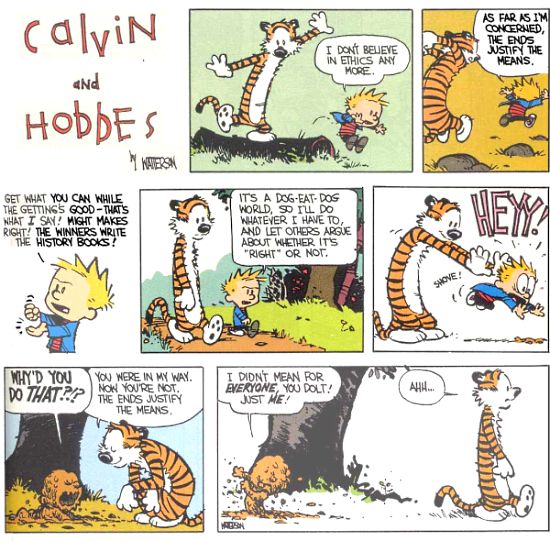

Hier noch ein bisschen ‚was aus meiner Lieblings-Comic-Serie – Calvin & Hobbes

Enjoy the read: